超滤微滤膜分离实验

一、实验目的

1.了解膜的结构和影响膜分离效果的因素,包括膜材质、压力和流量等。

2.了解膜分离的主要工艺参数,掌握膜组件性能的表征方法。

二、基本原理

膜分离是以对组分具有选择性透过功能的膜为分离介质,通过在膜两侧施加(或存在)一种或多种推动力,使原料中的某组分选择性地优先透过膜,从而达到混合物的分离,并实现产物的提取、浓缩、纯化等目的的一种新型分离过程。其推动力可以为压力差(也称跨膜压差)、浓度差、电位差、温度差等。膜分离过程有多种,不同的过程所采用的膜及施加的推动力不同,通常称进料液流侧为膜上游、透过液流侧为膜下游。

微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)与反渗透(RO)都是以压力差为推动力的膜分离过程,当膜两侧施加一定的压差时,可使一部分溶剂及小于膜孔径的组分透过膜,而微粒、大分子、盐等被膜截留下来,从而达到分离的目的。

四个过程的主要区别在于被分离物粒子或分子的大小和所采用膜的结构与性能。微滤膜的孔径范围为0.05~10μm,所施加的压力差为0.015~0.2MPa;超滤分离的组分是大分子或直径不大于0.1μm的微粒,其压差范围约为0.1~0.5MPa;反渗透常被用于截留溶液中的盐或其他小分子物质,所施加的压差与溶液中溶质的相对分子质量及浓度有关,通常的压差在2MPa左右,也有高达10MPa的;介于反渗透与超滤之间的为纳滤过程,膜的脱盐率及操作压力通常比反渗透低,一般用于分离溶液中相对分子质量为几百至几千的物质。

2.1微滤与超滤

微滤过程中,被膜所截留的通常是颗粒性杂质,可将沉积在膜表明上的颗粒层视为滤饼层,则其实质与常规过滤过程近似。本实验中,以含颗粒的混浊液或悬浮液,经压差推动通过微滤膜组件,改变不同的料液流量,观察透过液测清液情况。

对于超滤,筛分理论被广泛用来分析其分离机理。该理论认为,膜表面具有无数个微孔,这些实际存在的不同孔径的孔眼像筛子一样,截留住分子直径大于孔径的溶质和颗粒,从而达到分离的目的。应当指出的是,在有些情况下,孔径大小是物料分离的决定因数;但对另一些情况,膜材料表面的化学特性却起到了决定性的截留作用。如有些膜的孔径既比溶剂分子大,又比溶质分子大,本不应具有截留功能,但令人意外的是,它却仍具有明显的分离效果。由此可见,膜的孔径大小和膜表面的化学性质将分别起着不同的截留作用。

2.2膜性能的表征

一般而言,膜组件的性能可用截留率(R)、透过液通量(J)和溶质浓缩倍数(N)来表示。

(1—1)

式中, R-截流率;

-原料液的浓度,kmol/m3;

-透过液的浓度,kmol/m3。

对于不同溶质成分,在膜的正常工作压力和工作温度下,截留率不尽相同,因此这也是工业上选择膜组件的基本参数之一。

(1—2)

式中, J -透过液通量,L/(m2h)

-透过液的体积,L;

S -膜面积,m2;

t -分离时间,h。

其中,,即透过液的体积流量,在把透过液作为产品侧的某些膜分离过程中(如污水净化、海水淡化等),该值用来表征膜组件的工作能力。一般膜组件出厂,均有纯水通量这个参数,即用日常自来水(显然钙离子、镁离子等成为溶质成分)通过膜组件而得出的透过液通量。

(1—3)

式中, N—溶质浓缩倍数;

-浓缩液的浓度,kmol/m3;

-透过液的浓度,kmol/m3。

该值比较了浓缩液和透过液的分离程度,在某些以获取浓缩液为产品的膜分离过程中(如大分子提纯、生物酶浓缩等),是重要的表征参数。

三、实验装置与流程

本实验装置均为科研用膜,透过液通量和最大工作压力均低于工业现场实际使用情况,实验中不可将膜组件在超压状态下工作。主要工艺参数如表1-1

|

膜组件

|

膜材料

|

膜面积/m2

|

最大工作压力/Mpa

|

|

微滤(MF)

|

聚丙稀混纤

|

0.5

|

0.15

|

|

超滤(UF)

|

聚砜聚丙稀

|

0.1

|

0.15

|

表1-1膜分离装置主要工艺参数

对于微滤过程,可选用1%浓度左右的碳酸钙溶液,或100目左右的双飞粉配成2%左右的悬浮液,作为实验采用的料液。透过液用烧杯接取,观察它随料液浓度或流量变化,透过液侧清澈程度变化。

本装置中的超滤孔径可分离分子量5万级别的大分子,医药科研上常用于截留大分子蛋白质或生物酶。作为演示实验,可选用分子量为6.7万-6.8万的牛血清白蛋白配成0.02%的水溶液作为料液,浓度分析采用紫外分光光度计,即分别取各样品在紫外分光光度计下280nm处吸光度值,然后比较相对数值即可(也可事先作出浓度-吸光度标准曲线供查值)。该物料泡沫较多,分析时取底下液体即可

。

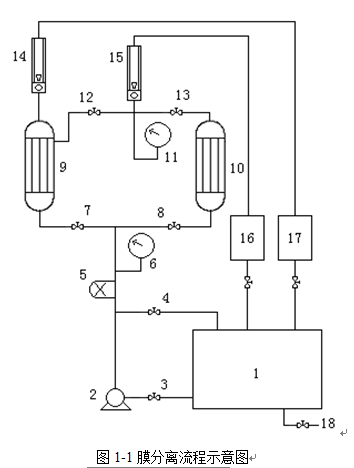

1-料液灌;2-磁力泵;3-泵进口阀;4-泵回流阀;5-预过滤器;6-滤前压力表;7-超滤进口阀;8-微滤进口阀; 9-超滤膜; 10-微滤膜; 11-滤后压力表; 12-超滤清液出口阀;

13-微滤滤液出口阀;14-浓液流量计;15-清液流量计;16-清液灌;17-浓液灌;18-排水阀

四、实验步骤

1. 微滤

在原料液储槽中加满料液后,打开低压料液泵回流阀和低压料液泵出口阀,打开微滤料液进口阀和微滤清液出口阀,则整个微滤单元回路已畅通。

在控制柜中打开低压料液泵开关,可观察到微滤、超滤进口压力表显示读数,通过低压料液泵回流阀和低压料液泵出口阀,控制料液通入流量从而保证膜组件在正常压力下工作。改变浓液液转子流量计流量,可观察到清液浓度变化。

2. 超滤

在原料液储槽中加满料液后,打开低压料液泵回流阀和低压料液泵出口阀,打开超滤料液进口阀、超滤清液出口阀和浓液出口阀,则整个超滤单元回路已畅通。

在控制柜中打开低压料液泵开关,可观察到微滤、超滤进口压力表显示读数,通过低压料液泵回流阀和低压料液泵出口阀,控制料液通入流量从而保证膜组件在正常压力下工作。通过浓液转子流量计,改变浓液流量,可观察到对应压力表读数改变,并在流量稳定时取样分析。

3. 注意事项

(1) 每个单元分离过程前,均应用清水彻底清洗该段回路,方可进行料液实验。清水清洗管路可仍旧按实验单元回路,对于微滤组件则可拆开膜外壳,直接清洗滤芯,对于另一个膜组件则不可打开,否则膜组件和管路重新连接后可能造成漏水情况发生。

(2) 整个单元操作结束后,先用清水洗完管路,之后在储槽中配置0.5-1%浓度的甲醛溶液,经磁力泵逐个将保护液打入各膜组件中,使膜组件浸泡在保护液中。

以超滤膜加保护液为例,说明该步操作如下:

打开磁力泵出口阀和泵回流阀,控制保护液进入膜组件压力也在膜正常工作下;打开超滤进口阀,则超滤膜浸泡在保护液中;打开清液回流阀、清液出口阀,并调节清液流量计开度,可观察到保护液通过清液排空软管溢流回保护液储槽中;调节浓液流量计开度,可观察到保护液通过浓液排空软管溢流回保护液储槽中。

(3) 对于长期使用的膜组件,其吸附杂质较多,或者浓差极化明显,则膜分离性能显著下降。对于预过滤和微滤组件 ,采取更换新内芯的手段;对于超滤、纳滤和反渗透组件,一般先采取反清洗手段,即将低浓度的料液溶液逆向进入膜组件,同时关闭浓液出口阀,使料液反向通过膜内芯而从物料进口侧出液,在这个过程中,料液可溶解部分溶质而减少膜的吸附。若反清洗后膜组件仍无法回复分离性能(如基本的截留率显著下降),则表面膜组件使用寿命已到尽头,需更换新内芯。

附:膜组件工作性能与维护要求

本装置中的所有膜组件均为科研用膜(工业上膜组件的使用寿命因分离物系不同而受影响),为使其能较长时间的保持正常分离性能,请注意其正常工作压力、工作温度,并选取合适浓度的物料,并作好保养工作。

(1)系统要求

最高工作温度:50℃

正常工作温度:5-45℃

(2)膜组件性能

预滤组件:滤芯材料为聚丙稀混纤,孔径5μm

(3)维修与保养

a.实验前请仔细阅读“实验指导书”和系统流程,特别要注意各种膜组件的正常工作压力与温度。

b.新装置首次使用前,先用清水进料10-20分钟,洗去膜组件内的保护剂(为一些表面活性剂或高分子物质,对膜组件孔径定型用)。

c.实验原料液必须经过5μm微孔膜预过滤(即本实验装置中的预过滤器),防止硬颗粒混入而划破膜组件。

d.使用不同料液实验时,必须对膜组件及相关管路进行彻底清洗。

e.暂时不使用时,须保持膜组件湿润状态(因为膜组件干燥后,又失去了定型的保护剂,孔径可能发生变化,从而影响分离性能),可通过膜组件进出口阀门,将一定量清水或消毒液封在膜组件内。

f.较长时间不用时,要防止系统生菌,可以加入少量防腐剂,例如甲醛、双氧水等(浓度均不高于0.5%)。在下次使用前,则必须将这些保护液冲洗干净,才能进行料液实验。